一般貨物運送業許可、介護タクシー許可、霊柩車運送許可までトータルにサポートします。

TEL. 06-6147-4003

〒553-0003

大阪市福島区福島7丁目14番19号

福島駅前ビル5階

行政書士OFFICEノムラ

介護タクシー許可申請 一般乗用旅客運送事業(福祉輸送事業)

- 介護タクシーの申請なら、当センターに全てお任せ!

- 介護タクシーに興味のある方、お話しだけでも歓迎!

- 許可取得から、専門ディーラーのご紹介〜経営サポートまで!

![]()

【介護タクシーの業務範囲】

- 旅客が以下に掲げる者及びその付添人の送迎であって、送迎輸送の依頼を営業所のみで受付けるものと定められています(いわゆる流しは認められません)。

- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方

- 介護保険法に規定する要介護認定を受けている方

- 介護保険法に規定する要支援認定を受けている方

- 上記1〜3の他、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方

- 消防機関等を介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける方

旅客が要介護者・障害者等と限定されているのは、一般のタクシーとの競合を避けるために

もうけられた規制です。

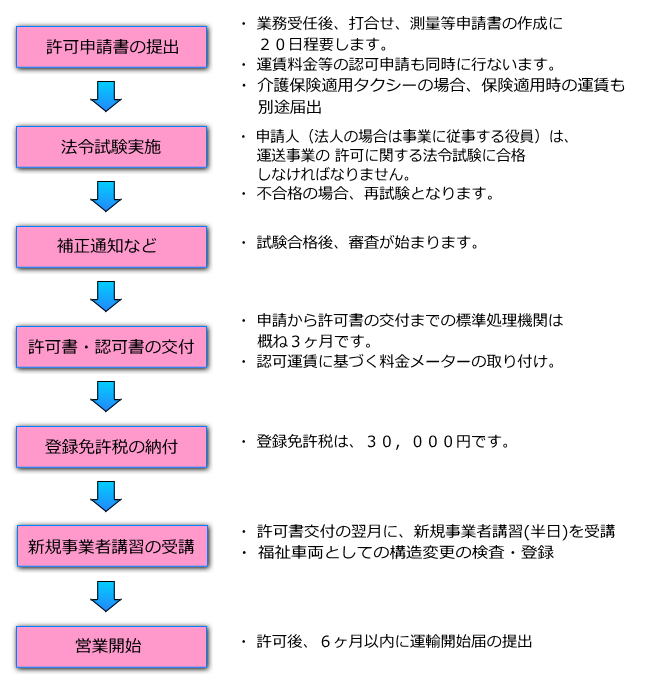

介護タクシー 許可までの流れ

介護タクシーの申請から営業開始までの流れは、概ね以下のようになります。

介護タクシー 許可の要件

介護タクシーなどの一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要が有ります。

「資金計画」

- 所要資金の見積もりが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが必要です。

【所要資金 具体的には・・】

- 車両費 ー 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等

※既に購入済等で所有の場合は不要 - 土地・建物費 ー 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等

- 機械器具及び什器備品 ー 取得価格(未払金を含む)

- 運転資金 ー 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分

- 保険料等 ー 保険料及び租税公課(1年分)

- その他創業費等開業に要する費用(全額)

- 所要資金の50パーセント以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100パーセント以上の自己資金が申請日以降常時確保されていることが必要です。

【事業開始当初に要する資金とは・・】

- 上記の1に必要な頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2ヶ月分の賃借料等。但し、一括払いによって取得する場合は、上記の1と同額とする。

- 上記の2に必要な頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2ヶ月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、上記の2と同額とする。

- 上記の3〜6に係る合計額

【申請日以降常時確保されているとは・・】

・申請日以降、許可書の交付の日まで、任意の日を指定して残高等確認のための資料

提出を求められることがあります。

「使用する事業用自動車(仕様等)」

- 事業者(申請者)が使用権原を有する普通自動車(乗用定員11人未満)。

- 車両台数は1台から可能です。また、軽自動車も認められています。

- 福祉輸送限定許可(介護タクシー)は、以下の1または2に掲げる自動車とする。

- 福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。いわゆる8ナンバー車両)。

なお、福祉自動車に乗務または添乗する者は、介護福祉士・訪問介護員・サービス介助士等の資格を有する者、ケア輸送サービス従事者研修または福祉タクシー乗務員研修を修了している者が望ましいとされています(義務ではない)。 - 上記福祉自動車でないセダン型等の一般車両(4,5,7または3ナンバー)を使用する場合は、以下のいずれかを満たした者が必ず乗務または添乗した自動車でなければなりません(義務)。

▽ ケア輸送サービス従事者研修を修了していること

▽ 介護福祉士の資格を有していること

▽ 訪問介護員の資格を有していること

▽ 居宅介護従業者の資格を有していること

- 自動認可運賃が適用されるため、タクシーメーターの設置が必要です。

- 法人タクシーが介護タクシーを事業計画に含める場合、福祉車両の配置や介護福祉士等資格者の乗務といった要件はなく、事業主が必要と認める設備・人員等を整備すれば足ります(規定はありません)。

「営業区域」

- 都道府県を単位とします。ただし、都道府県の境界に接する市区町村に営業所を設置する場合にあっては、一定の場合で運輸局長が適当と認めたときは、隣接市区町村を含む区域を営業区域とすることができます。

【営業区域とは‥】

運送事業許可は営業所を設置した営業区域内でのみ有効であり、許可事業者は原則として営業区域内を発地又は着地としなければなりまん。例えば営業所が大阪府内の場合、大阪府内を出発地とし兵庫県を到着地とすること或いはその逆はOKですが、兵庫県を出発地とし京都府を到着地とすること(大阪府内に発地・着地がない)はできません。

「営業所」

- 配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって次の各事項に適合するものであることとされています。

- 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を申請する場合は、それぞれの営業地区域内にあること。

- 土地・建物について、3年以上の使用権原を有すること。

- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

- 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

【3年以上の使用権原とは】

- 使用権原とは、所有権または有効な賃貸借契約による賃借権等のことを言います。

- 3年以上とは過去3年ではなく、これから3年以上確実に使用できることを言います。賃貸借契約では、期間満了時自動更新の条項があればOKです。

「車 庫」

- 原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって、運行管理をはじめとする管理が十分可能であることが必要です。

- 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されており、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。なお、民間の大型駐車場内などであれば、全長が車両長+1mを確保できない場合であっても僅かに足らないだけであれば認められることがあります。

※民間の駐車場で50cm以上を確保できない場合、2マス以上用意する必要があります。 - 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

- 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること

- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

- 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること

- 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

【幅員の目安】使用する車両の車幅 × 2 + 50cm

前面道路の幅員証明が、上記以上であれば概ね問題ありません。

「休憩・仮眠または睡眠のための施設」

- 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。営業所に併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。

- 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。

なお、夜間運行が無いなど、睡眠等が必要でなければ、仮眠または睡眠のための施設は必要ありません。 - 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。

- 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

「運転者」

- 事業計画を遂行するに足る員数の有資格(2種免許)の運転者を常時選任する計画があることが必要。

- 適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。

- 運転者は、運輸規則36条1項各号に該当する者でないこと

- 日々雇い入れられる者

- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

- 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

- 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者

- 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること

「運行管理体制」

- 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること

- 営業所毎に、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。 ※1

【ex.】 車両 運行管理者

1 〜39台 1名以上

40〜79台 2名以上 - 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること

- 車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。

- 事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告などの責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

- 上記全ての事項などを明記した運行管理規程などが定められていること。

- 90日以上の一般乗用旅客自動車運送事業の実務経験がない者等を新たに運転者として雇い入れる場合、当該運転者に対する必要な事前指導等を行なうことができる体制が確立されていること。

- 運転者に対して行なう営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められていると共に、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。

- 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること 。※1

- 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

※1 事業用自動車が5両未満の場合は、有資格者でなくても構いません

「法令遵守」

「法令遵守」

- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役または禁固刑に処せられ、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者でないこと。

- 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。

- 法人又は5人以上被雇用者のいる事業者の場合は、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等)に加入する予定があること。

- 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員等が次の1から8のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこととされています。

- 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

- 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

- 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

- 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること

- 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

- 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。

- 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。

- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消しまたは営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

「損害賠償能力」

- 旅客自動車運送事業者が、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があることが必要です。

※ 具体的には、任意保険の対人賠償が(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上、

対物免責30万円以下

介護タクシー許可 介護タクシー申請 利用運送許可 運送業許可 介護タクシー開業 有償旅客運送許可 運送許可

介護タクシー大阪許可

バナースペース

運送事業サポートセンター

〒553-0003大阪市福島区福島7丁目14番19号

福島駅前ビル5階

行政書士OFFICEノムラ

TEL 06-6147-4003(代)

FAX 06-6147-4004

| 提携先リンク・コーナー |

|---|

公式キャラクター ユキマサくん